Le RGAA impose aux sites publics français de rendre accessibles leurs services en ligne sous peine de sanctions. Pourtant, la majorité des plateformes ne respectent pas entièrement ces obligations, malgré l’existence de guides techniques clairs et de ressources gratuites.

Certains acteurs privés relèguent encore la conformité à un simple exercice de communication, oubliant que la justice française a déjà condamné plusieurs entreprises pour discrimination liée au numérique. L’écart persiste entre les standards attendus et la réalité constatée sur le terrain.

Accessibilité numérique : un enjeu majeur pour une société inclusive en 2024

Garantir l’accessibilité des services numériques ne relève plus d’un choix stratégique : c’est une exigence portée par la loi du 11 février 2005 et des directives européennes qui n’autorisent plus le moindre retard. Avec plus de 12 millions de personnes concernées par un handicap en France et 1,3 milliard à l’échelle mondiale, l’accessibilité numérique vise à ouvrir l’accès à tous : sites web, applications mobiles, formulaires en ligne, rien ne doit rester hors de portée.

Désormais, la législation européenne comme l’Acte européen sur l’accessibilité oblige les entreprises de plus de 10 salariés ou générant plus de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires à se conformer à des normes exigeantes, une obligation étendue au secteur privé depuis 2025. L’Arcom surveille l’application de ces règles et peut infliger une sanction allant jusqu’à 50 000 euros en cas de manquement.

Pour structurer l’évaluation et la mise en conformité, plusieurs référentiels servent de socle : RGAA (Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité), WCAG, EN 301 549. Conçus par le W3C et sa Web Accessibility Initiative (WAI), ces standards techniques tracent une feuille de route claire, alliant responsabilité, conformité légale et bénéfices économiques.

Voici les principaux atouts de l’accessibilité numérique :

- Inclusion sociale : accès sans restriction pour les personnes en situation de handicap et les seniors.

- Égalité des chances : suppression des barrières pour l’emploi, l’éducation, la culture.

- Diversité et innovation : conception pensée pour tous les profils, source de créativité et d’idées neuves.

La France renforce ses contrôles et adapte ses textes pour faire de l’accessibilité numérique un principe appliqué, et non une simple annonce sur papier glacé. La promesse doit se traduire, chaque jour, dans la vie numérique des citoyens.

À qui profite réellement l’accessibilité numérique ?

L’accessibilité numérique change la donne pour les 12 millions de Français concernés par un handicap. Mais elle va plus loin. Les seniors, confrontés à des difficultés visuelles, auditives ou motrices, gagnent en autonomie grâce à des interfaces plus lisibles, plus simples, mieux structurées. Naviguer, comprendre, agir : tout devient plus direct.

Cette logique profite aussi à un public immense d’utilisateurs temporaires : un parent avec un bras immobilisé, un salarié dans un open space bruyant, un étudiant confronté à une connexion instable. L’accessibilité web ne s’arrête pas au handicap permanent : elle facilite la vie à chacun, selon le contexte. Les personnes valides découvrent une expérience utilisateur plus fluide, des contenus hiérarchisés, des alternatives textuelles précieuses dans bien des situations.

Voici comment l’accessibilité numérique se traduit pour différents profils :

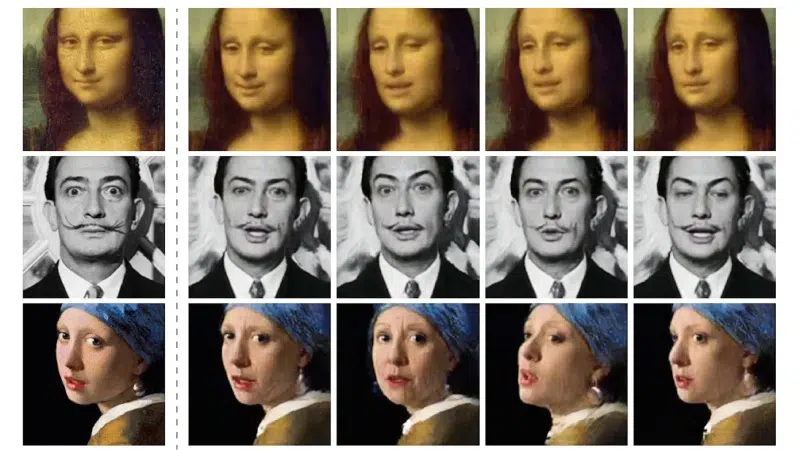

- Déficiences visuelles : lecteurs d’écran, descriptions d’images et structuration du contenu ouvrent la porte à l’information.

- Déficiences auditives : sous-titres, transcriptions, tout est mis en œuvre pour garantir la compréhension.

- Troubles cognitifs : langage clair, simplicité des parcours et absence de surcharge facilitent la navigation.

Même les bots SEO profitent d’un site bien structuré : cela booste le référencement naturel, améliore la visibilité et instaure une dynamique vertueuse. Pour les entreprises et collectivités, anticiper ces besoins, c’est renforcer leur image, se prémunir contre les litiges et prouver leur engagement. L’accessibilité numérique, loin d’être une contrainte, devient moteur d’innovation et d’inclusion, au bénéfice de tous.

Principes clés et bonnes pratiques pour une mise en conformité efficace

Réussir sa mise en conformité accessibilité numérique demande méthode et rigueur. Le RGAA, aligné sur les WCAG du W3C, pose le cadre : il s’articule autour de quatre principes fondamentaux. Un service numérique accessible doit être perceptible, utilisable, compréhensible et robuste. Autrement dit : chaque information doit pouvoir être perçue, chaque action réalisée, chaque contenu compris, chaque technologie compatible avec les outils d’assistance.

La règle s’applique à toutes les organisations dépassant dix salariés ou deux millions d’euros de chiffre d’affaires. Depuis 2025, le niveau AA des WCAG s’impose à tous, sous l’œil vigilant de l’Arcom. En cas de manquement, l’amende peut grimper à 50 000 euros.

Pour bâtir une démarche solide, certaines pratiques s’imposent :

- Ajouter des alternatives textuelles à chaque image ou média, pour décrire ce que l’œil ne voit pas toujours.

- Assurer une navigation au clavier : indispensable pour tous ceux qui ne peuvent utiliser une souris.

- Maintenir un contraste suffisant entre texte et arrière-plan, pour garantir la lisibilité.

- Structurer et baliser le contenu, avec des titres clairs et hiérarchisés.

Former les équipes, réaliser des audits réguliers, écouter les retours des utilisateurs : ces leviers font toute la différence pour anticiper les évolutions réglementaires et technologiques. Les lecteurs d’écran, sous-titres et autres technologies d’assistance restent incontournables pour garantir un accès universel.

Ressources, audits et formations : comment accompagner votre démarche d’accessibilité

Pour avancer vers la conformité à l’accessibilité numérique, il existe un écosystème d’acteurs et d’outils. Les audits menés par des spécialistes dévoilent les obstacles souvent ignorés en interne. Plus de 70 % des sites web présentent encore des barrières majeures pour les personnes en situation de handicap : l’appui d’experts s’avère déterminant. Des prestataires tels que HandieasyWeb, Net Concept ou Doxallia accompagnent entreprises et collectivités, du diagnostic aux corrections, jusqu’au suivi de la mise en accessibilité.

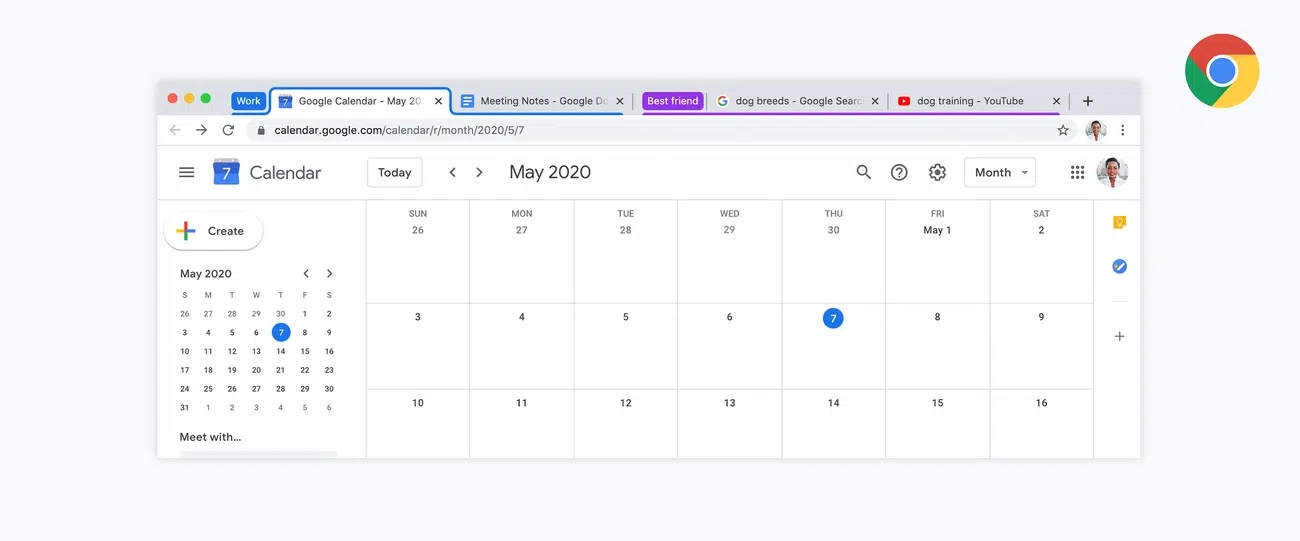

Les outils automatiques comme Wave, ou les DevTools des navigateurs, repèrent une partie des erreurs techniques. Mais rien ne remplace l’évaluation par des personnes concernées. Les tests utilisateurs confrontent la technique à la réalité du terrain : c’est là que se joue l’expérience universelle, sur ordinateur comme sur mobile.

La formation des équipes change la donne. Sensibiliser développeurs, designers, chefs de projet, décideurs : chacun a un rôle à jouer. Des sessions ciblées rendent accessibles les référentiels comme le RGAA, et ancrent les bonnes pratiques dans chaque projet. À la clé : une montée en compétence collective, la capacité d’anticiper, et la garantie que l’accessibilité numérique ne sera pas qu’un vœu pieux.

Faire le choix de l’accessibilité numérique, c’est ouvrir la porte à une société véritablement inclusive. Et si, demain, le site dont vous avez besoin était enfin accessible à tous ? Le défi reste immense, mais chaque avancée compte.