En 2024, tout site web public doit respecter des normes précises sous peine de sanctions financières. Pourtant, plus de la moitié des plateformes restent non conformes, malgré des obligations juridiques renforcées et des contrôles accrus. Les multinationales investissent massivement dans la mise à jour de leurs interfaces, tandis que bon nombre d’acteurs publics et privés ignorent encore l’ampleur des risques liés à la non-conformité.

Des audits indépendants révèlent des écarts flagrants entre les intentions affichées et la réalité technique. Les outils d’assistance et les formations spécialisées se multiplient, mais la majorité des équipes digitales manque de compétences spécifiques pour garantir une expérience universelle à tous les utilisateurs.

Accessibilité numérique : un enjeu majeur pour une société inclusive en 2024

Près d’une personne sur sept dans le monde vit aujourd’hui avec un handicap. Cette réalité statistique bouscule la façon d’imaginer et de développer les services en ligne. L’accessibilité numérique ne relève pas d’un supplément d’âme : elle transforme la conception même des sites et applications. L’ambition est limpide : offrir à chacun, sans distinction, la possibilité d’utiliser les interfaces, de s’informer, d’agir, de consommer ou d’échanger, quelles que soient ses capacités ou les technologies d’assistance employées.

Les profils utilisateurs sont multiples : déficiences visuelles, auditives, motrices, troubles cognitifs. Chacun doit pouvoir accéder à l’information, naviguer, remplir un formulaire, regarder une vidéo, sans obstacle ni frustration. Cette démarche ne bénéficie pas qu’aux personnes directement concernées. Les aînés, confrontés à une baisse temporaire d’acuité, les parents d’un bras dans le plâtre, ou ceux qui surfent dans un environnement bruyant, tirent également profit d’une interface pensée pour l’accessibilité. Même les robots des moteurs de recherche s’y retrouvent, gagnant en efficacité grâce à des contenus structurés et compréhensibles.

L’inclusion numérique, loin d’être un slogan, concrétise l’égalité des chances. Elle réduit la fracture numérique, améliore le confort de navigation pour tous et renforce la qualité globale des sites. Un service accessible, pensé pour les personnes en situation de handicap, s’avère plus robuste, plus simple, et finalement plus performant pour l’ensemble des visiteurs.

Offrir à chacun le droit d’accéder à l’information, de se former, de travailler, de s’exprimer : voilà un enjeu de société. Les contenus numériques accessibles s’imposent désormais comme le socle sur lequel les organisations responsables bâtissent leur crédibilité et leur conformité. L’inclusion irrigue désormais les stratégies numériques, tout en renforçant l’efficacité, la visibilité et la réputation des acteurs.

Quels principes et obligations régissent l’accessibilité numérique aujourd’hui ?

La législation encadrant l’accessibilité numérique s’est considérablement durcie. La loi du 11 février 2005 pose des obligations claires : les organismes publics ont le devoir de rendre l’ensemble de leurs services numériques accessibles. Ces exigences ont été précisées par le décret n° 2019-768, qui fixe des délais et des modalités stricts, puis renforcées par l’ordonnance du 6 septembre 2023, qui élargit le spectre des entités concernées et accentue la pression en matière de sanctions.

Le RGAA, référentiel français, s’articule avec les normes internationales WCAG (« Web Content Accessibility Guidelines ») et la norme européenne EN 301 549. Ensemble, ces textes imposent une rigueur commune à l’échelle du continent. L’action s’articule autour de quatre axes structurants :

- Perceptibilité : l’information doit pouvoir être captée par chacun, quels que soient les moyens sensoriels mobilisés.

- Utilisabilité : chaque utilisateur doit pouvoir interagir aisément avec l’interface, sans manipulation complexe.

- Compréhensibilité : le contenu, comme les fonctionnalités, doivent être clairs, logiques et prévisibles.

- Robustesse : le site ou l’application doit rester compatible avec l’ensemble des technologies d’assistance, présentes ou à venir.

La conformité ne relève plus d’un choix : c’est une contrainte juridique. L’Arcom veille à l’application de ces règles et ne laisse plus passer les manquements. Les sanctions s’appliquent aussi bien au secteur public qu’aux entreprises privées répondant à certains critères de taille ou d’activité. L’obligation légale d’accessibilité numérique façonne désormais le quotidien des décideurs : chaque projet doit être pensé sous l’angle de l’inclusion, sous peine de voir la responsabilité de l’organisation engagée.

Mettre en œuvre l’accessibilité : bonnes pratiques et leviers d’action pour les entreprises

L’accessibilité web ne se limite plus à cocher une liste de critères techniques. C’est un engagement continu qui s’invite à chaque étape du cycle digital. Pour les entreprises, intégrer l’accessibilité dès la genèse d’un site ou d’une application, c’est anticiper les besoins d’utilisateurs aux profils variés : déficiences visuelles, auditives, troubles moteurs ou cognitifs. Cette démarche universelle élargit l’audience, améliore l’expérience de navigation et renforce la crédibilité de la marque.

Certains gestes techniques s’imposent :

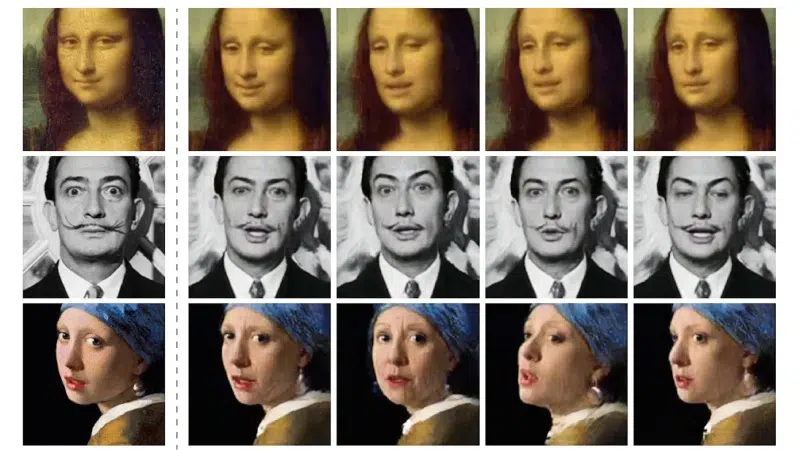

- Prévoir des alternatives textuelles pour chaque image et contenu multimédia.

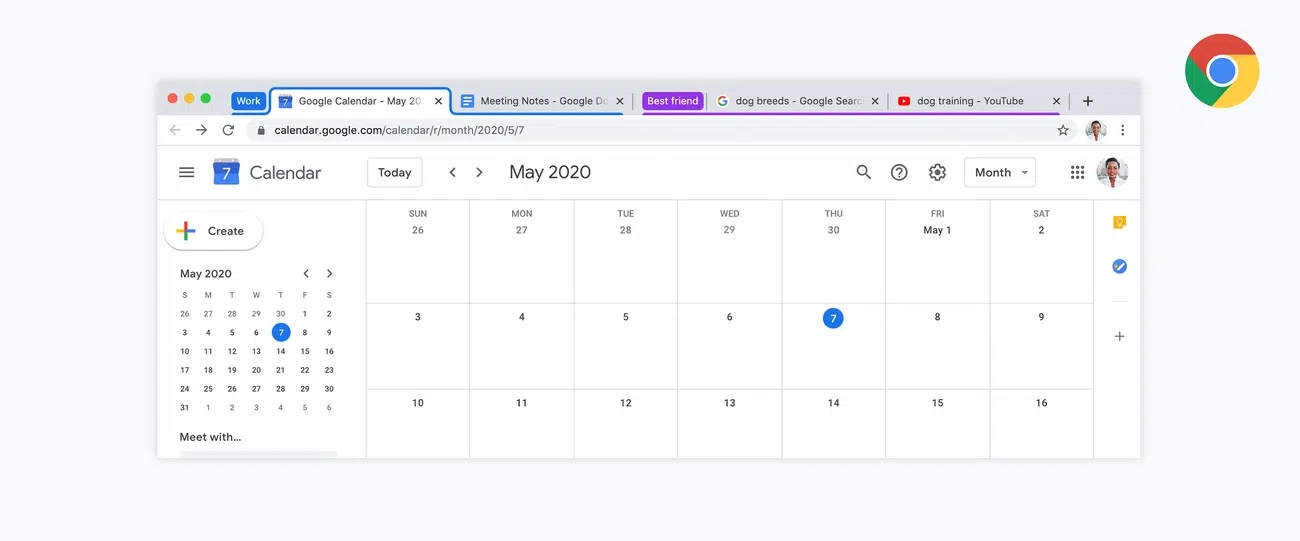

- Offrir une navigation fluide, accessible intégralement au clavier.

- Soigner les contrastes de couleurs, pour faciliter la lecture même en cas de déficience visuelle.

- Ajouter des sous-titres aux vidéos, afin de garantir la compréhension à tous.

- Structurer les formulaires pour qu’ils soient lisibles et utilisables par les lecteurs d’écran.

Ces ajustements ne servent pas uniquement les personnes en situation de handicap : ils profitent aussi aux seniors, aux usagers temporairement gênés ou à toute personne cherchant une expérience claire et fluide.

L’intégration des technologies d’assistance (synthèse vocale, navigation par clavier, lecteurs d’écran) n’est plus une option mais un standard. Mieux encore, cette démarche valorise le référencement naturel : les moteurs de recherche privilégient les sites structurés, accessibles et bien balisés.

Penser l’accessibilité comme un levier de transformation numérique, c’est ouvrir la porte à une clientèle plus vaste, renforcer la fidélisation et répondre à l’exigence sociétale d’égalité. Les chiffres sont là : 15 % de la population mondiale vit avec un handicap, et l’inclusion numérique devient un marqueur de réputation durable pour les entreprises.

Ressources clés : audits, formations et accompagnement pour réussir sa démarche

S’engager sur la voie de l’accessibilité numérique exige méthode et stratégie. Tout commence par un audit approfondi, qui révèle les freins réels à la navigation pour les utilisateurs concernés. Des sociétés comme HandieasyWeb ou Net Concept se sont spécialisées dans ce diagnostic, basé sur le référentiel RGAA. Chaque page, chaque fonctionnalité, chaque composant graphique est scruté : contrastes, textes alternatifs, navigation au clavier, compatibilité avec les lecteurs d’écran, rien n’est laissé au hasard.

Après ce bilan, la montée en compétence s’impose comme un passage obligé. La formation dédiée à l’accessibilité concerne aussi bien les développeurs que les graphistes ou chefs de projet. Ces sessions, résolument concrètes, permettent d’appliquer les normes WCAG, d’utiliser les outils de contrôle adaptés et de mieux comprendre les besoins spécifiques des utilisateurs en situation de handicap. L’objectif : transformer les connaissances en réflexes du quotidien.

L’accompagnement ne s’arrête pas là. Des solutions comme UserWay ou Doxallia proposent des outils de correction automatique, des widgets facilitant l’accessibilité ou encore des portails personnalisés conformes aux exigences en vigueur. Ce soutien s’étend au suivi réglementaire, à l’évolution continue des plateformes et à l’adaptation des contenus. L’enjeu, en filigrane : offrir des services numériques ouverts à tous, réellement inclusifs, et alignés avec les attentes d’une société plus juste.

À l’heure où la frontière entre espace physique et univers digital s’efface, l’accessibilité numérique s’impose comme un facteur de progrès collectif. Ceux qui la prennent au sérieux dessinent, dès aujourd’hui, le visage d’une société plus équitable.