Un disque dur externe peut tomber en panne sans prévenir, même après seulement quelques mois d’utilisation. Certains modèles affichent pourtant des taux de fiabilité proches de 99 % sur cinq ans, tandis que d’autres révèlent des faiblesses au bout de 18 mois.

La longévité dépend moins de la marque ou du prix que des conditions d’utilisation et des gestes quotidiens. Des erreurs courantes, souvent négligées, accélèrent l’usure. Pourtant, quelques mesures simples suffisent à réduire considérablement le risque de perte de données.

Pourquoi la durée de vie d’un disque dur externe varie-t-elle autant ?

La durée de vie d’un disque dur externe n’obéit à aucune règle universelle. Elle se joue sur de multiples plans : mécanique, électronique, mais aussi humain. Prenez un disque dur mécanique (HDD) : ici, chaque composant interne doit composer avec l’usure. À chaque allumage, lors de chaque transfert, les pièces mobiles encaissent des contraintes qui finissent par laisser des traces. D’un modèle à l’autre, la fiabilité varie : chez Seagate, Hitachi ou Samsung, certains disques tiennent la distance, d’autres flanchent dès la deuxième année.

La situation bascule avec les disques SSD. Ces supports sans pièces mobiles ne craignent pas les chocs physiques, mais leur talon d’Achille s’appelle « cycles d’écriture ». Chaque cellule de mémoire flash a un nombre limité de réécritures. Sur un SSD d’entrée de gamme, la barre des 1 000 cycles peut arriver plus vite qu’on ne le croit, tandis que les SSD professionnels allongent la durée de vie grâce à des contrôleurs plus pointus.

Trois variables principales gouvernent la vie des disques externes :

- la qualité de fabrication : robustesse, choix des composants, électronique embarquée

- la chaleur accumulée pendant l’usage ou lors du stockage

- la fréquence d’accès : un disque sollicité sans relâche s’use nettement plus vite

Mais la réalité ne se limite pas à ces points techniques. Un disque baladé d’un bureau à l’autre, secoué, branché et débranché à la volée, voit son espérance de vie fondre. À l’inverse, posé sagement sur un bureau, protégé des chocs et de la chaleur, il peut traverser les années. Les fabricants annoncent des durées comprises entre 3 et 7 ans, mais chaque disque écrit sa propre histoire, parfois glorieuse, parfois brève.

HDD ou SSD : des besoins d’entretien différents à connaître

La longévité d’un disque dur externe se joue d’abord à la racine : la nature même de la technologie. HDD à plateaux magnétiques ou SSD à mémoire flash : deux mondes, deux logiques. Chacun réclame des attentions sur mesure pour préserver ses performances et éviter la casse.

Les HDD restent fragiles. Leur mécanique interne, têtes de lecture, plateaux, moteur, n’aime ni les chutes ni les variations brutales de température. Pour ménager votre matériel, limitez les déplacements lorsqu’il fonctionne. Ne débranchez jamais brutalement : passez toujours par l’option d’éjection de Windows ou macOS. Un détail qui évite bien des ennuis. Un petit coup de chiffon sur les ports USB de temps à autre ne fait pas de mal non plus : la poussière s’installe vite, parfois en catimini.

Du côté des SSD, la menace est moins visible. Pas de mécanique à casser, mais une limite : le nombre de cycles d’écriture. Pour garder l’œil sur l’état de santé du disque, plusieurs logiciels font le job : Samsung Magician, CrystalDiskInfo, ou les utilitaires de Windows et macOS. Pensez à vérifier l’usure des cellules, surveillez la quantité de données écrites, et appliquez les mises à jour de firmware proposées par le fabricant.

Quelques réflexes permettent à la fois d’allonger la durée de vie et de limiter les mauvaises surprises : pas de débranchement sauvage, éloignez le SSD des sources de chaleur, et réalisez un test de santé du disque tous les trimestres. Si vous stockez régulièrement de gros fichiers ou si vous effectuez des récupérations de données, adaptez votre gestion pour ne pas solliciter inutilement le support.

Bonnes habitudes au quotidien pour préserver son disque dur

Quelques gestes constants suffisent à prolonger la durée de vie de votre disque externe, qu’il s’agisse d’un HDD traditionnel ou d’un SSD récent. Trop de défaillances trouvent leur origine dans des petits ratés du quotidien : câble tiré par inadvertance, surchauffe passée inaperçue, transferts de fichiers sans précaution.

Prenez soin de votre matériel informatique : installez le disque sur une surface plane et stable, loin des radiateurs, des fenêtres et des boissons. Assurez une bonne ventilation, en particulier lors de copies longues ou d’utilisations prolongées. N’oubliez pas les ports USB : un nettoyage périodique limite l’accumulation de poussière et préserve la fiabilité des connecteurs.

Surveillez les menaces invisibles : virus, ransomwares, logiciels malveillants. Un scan antivirus systématique avant chaque transfert reste la meilleure parade contre la corruption de fichiers et les pannes logicielles. Les protections par défaut de Windows et macOS offrent une première ligne de défense efficace.

Voici quelques réflexes à adopter pour préserver votre disque au quotidien :

Quelques réflexes à intégrer au quotidien :

- Éjectez toujours le disque via le système d’exploitation avant de le retirer.

- Ne remplissez jamais totalement le disque : laissez une marge minimale de 10 % pour conserver de bonnes performances d’écriture.

- Lancez un contrôle d’état du disque avec un logiciel spécialisé, tous les trois à six mois.

- Mettez à jour le firmware dès qu’une nouvelle version est disponible chez le fabricant.

Mieux vaut aussi limiter les déplacements inutiles. Un disque transporté d’un ordinateur à l’autre, branché et débranché à répétition, finit par accumuler les micro-chocs et les variations électriques qui accélèrent l’usure.

Sauvegarder ses données : la meilleure protection contre les imprévus

Même les modèles les plus robustes n’offrent aucune garantie absolue : la durée de vie d’un disque dur externe reste imprévisible. Une panne soudaine, une surtension, ou une simple fausse manipulation peuvent anéantir en un instant des gigaoctets d’archives ou de souvenirs. Seule parade fiable : multiplier les sauvegardes sur plusieurs supports.

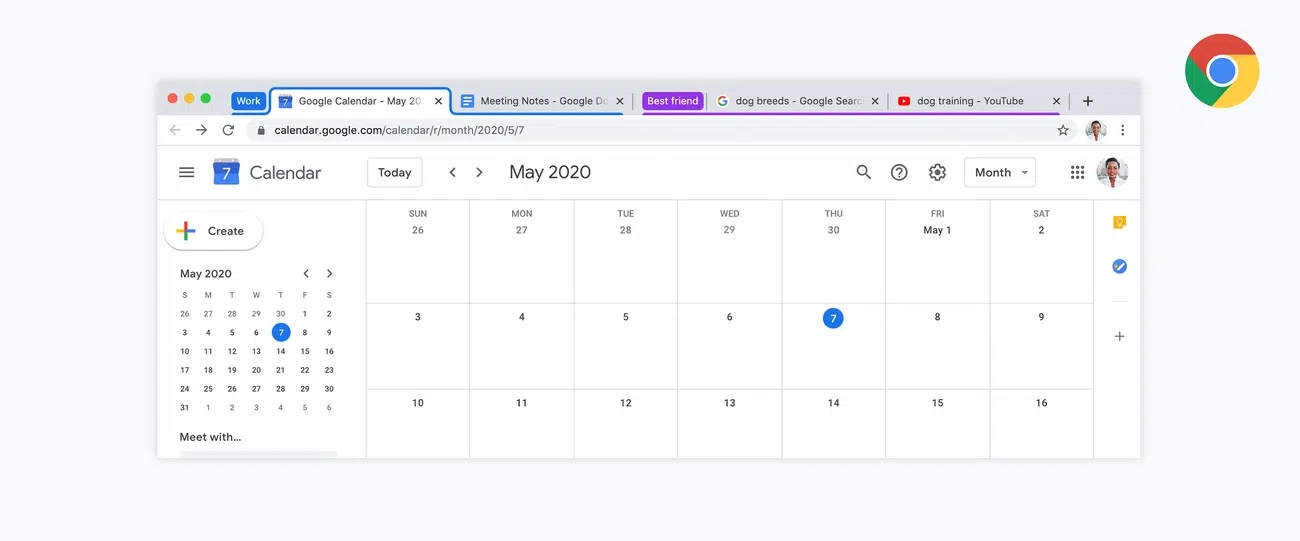

Diversifiez vos stratégies. Un NAS (network attached storage) centralise et sécurise les données de la maison ou du bureau. Les services de cloud, Google Drive, Apple iCloud, OneDrive, Dropbox, offrent des copies à distance, accessibles partout et restaurables en cas de pépin. L’idéal ? Combiner les solutions : disque externe pour l’archivage à proximité, cloud pour l’agilité et l’accès déporté.

Voici une règle simple à retenir pour limiter les mauvaises surprises :

Appliquez le principe du 3-2-1 : trois copies de chaque fichier, sur deux types de supports différents, dont un en dehors du lieu principal de stockage. Les professionnels de la récupération de données s’y fient au quotidien, et ce n’est pas sans raison. Automatisez vos sauvegardes ou planifiez-les à intervalles réguliers, selon la valeur de vos documents. Windows et macOS proposent des utilitaires intégrés pour simplifier ces tâches.

Pensez à contrôler régulièrement l’intégrité de vos copies : un disque défaillant peut passer inaperçu pendant des mois, jusqu’au jour où il refuse d’ouvrir vos fichiers. Qu’il s’agisse d’un HDD ou d’un SSD, la fiabilité reste une question de statistiques. Seule la redondance protège vraiment. Faites de la sauvegarde un réflexe aussi naturel que verrouiller sa porte en sortant : le jour où la panne frappe, seuls ceux qui avaient anticipé gardent le sourire.