L’électricité pèse jusqu’à 60 % sur la facture d’un centre de données. Pourtant, les serveurs informatiques, malgré leur rôle central, ne raflent pas toujours la plus grosse part de cette énergie.

Le refroidissement, souvent relégué au second plan, représente parfois près de la moitié de l’énergie consommée. Les choix technologiques nécessaires à la transition vers des sources d’alimentation bas carbone compliquent encore la gestion énergétique de ces mastodontes numériques.

Pourquoi les centres de données sont-ils si gourmands en énergie ?

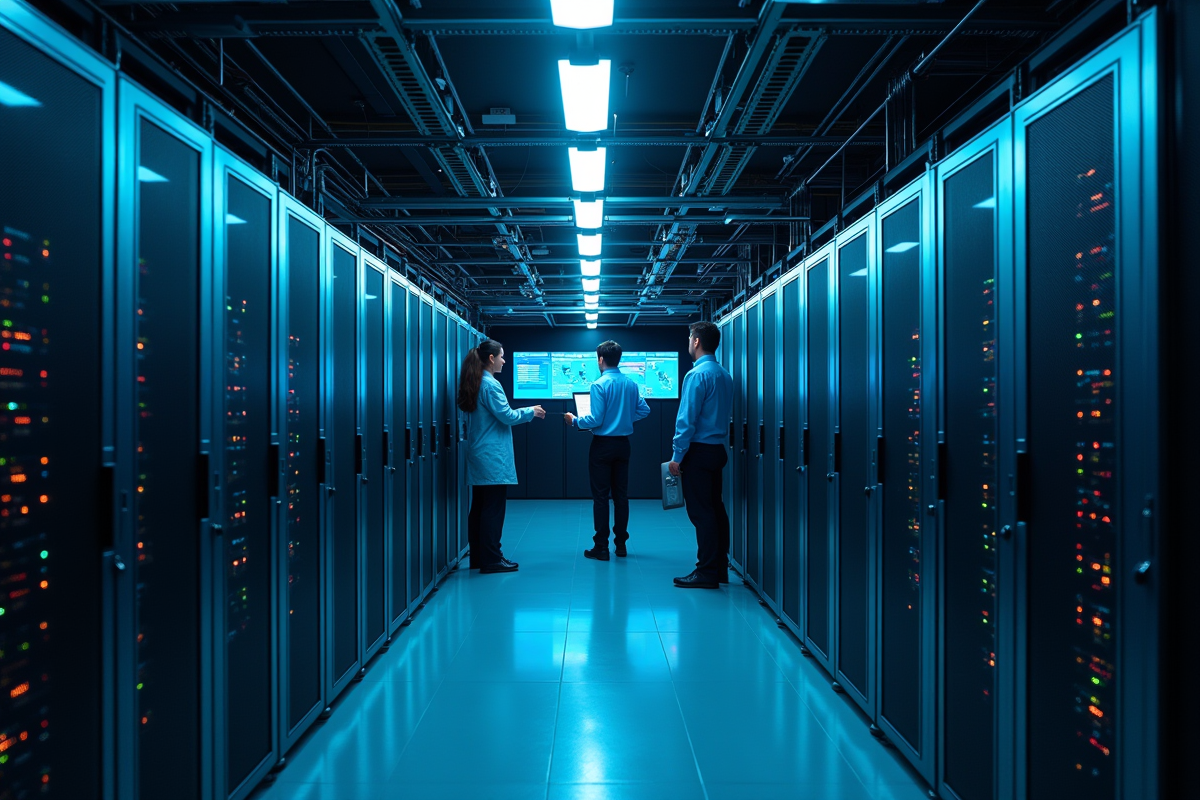

Les centres de données n’ont rien de paisible : chaque année, ils engloutissent davantage d’électricité. Sous cette réalité brute se cache une mécanique sophistiquée, où chaque élément influe sur la consommation énergétique totale.

La puissance de calcul d’un data center ne se résume pas à des chiffres. Chaque requête, chaque fichier stocké, chaque opération de calcul s’appuie sur des rangées interminables de serveurs. Ces appareils, équipés de processeurs et de mémoires toujours plus puissants, exigent une alimentation électrique stable et continue. Les géants comme Google, Microsoft ou Amazon rivalisent pour densifier la puissance tout en luttant contre la surchauffe.

Mais ce ne sont pas toujours ces machines qui font exploser la facture d’électricité. Le vrai gouffre, ce sont les systèmes de refroidissement. Plus la température grimpe, plus les solutions se multiplient : ventilation, climatisation, et parfois refroidissement liquide, tous consommateurs de mégawatts. En France, la consommation des data centers franchit les 10 TWh par an. C’est à peu près autant que tout Lyon.

Pour contrer cette spirale, les exploitants repensent l’architecture, optimisent les flux d’air, ou valorisent la chaleur dégagée. Pourtant, la croissance fulgurante des données, portée par l’intelligence artificielle et la vidéo en streaming, menace de rendre chaque progrès caduc. Trouver l’équilibre entre la soif de numérique et la sobriété énergétique est un combat de tous les instants.

Les postes de dépense les plus énergivores dans un data center

Deux postes principaux engloutissent l’énergie dans un data center. D’abord, le parc de serveurs : ces unités, alignées sur des dizaines de mètres, assurent le stockage et le traitement ininterrompu de milliards de données. Leur gourmandise électrique tient à leur puissance de calcul et à la nécessité d’une disponibilité permanente.

Juste derrière, le refroidissement occupe une place de choix. Pour éviter toute surchauffe, les équipements exigent des systèmes de refroidissement complexes et performants. Dans certains sites, la climatisation et le refroidissement peuvent représenter jusqu’à 40 % de la consommation énergétique totale, et cette proportion grimpe dans les centres haute densité ou situés dans des zones tempérées.

D’autres éléments, moins visibles mais loin d’être négligeables, s’ajoutent à cette liste :

- Alimentation sans interruption (UPS), onduleurs et dispositifs de secours

- Éclairage des salles et gestion de l’eau pour certains procédés de refroidissement par évaporation

- Réseaux de distribution électrique, équipements de sécurité physique

La note énergétique ne se limite plus aux serveurs. Elle englobe un ensemble de dispositifs techniques. L’extraction et le transport des métaux rares, essentiels à la fabrication de ces équipements, alourdissent encore le bilan, tant sur le plan énergétique qu’écologique. Les géants du numérique, à l’image de Google, Microsoft ou Amazon, traquent la moindre optimisation, car chaque gain d’efficacité se traduit par des économies de plusieurs millions d’euros.

Consommation électrique et empreinte carbone : comprendre les enjeux environnementaux

Les data centers tirent leur énergie d’un réseau électrique dont l’origine et la quantité suscitent autant d’inquiétude que d’admiration. En France, la consommation électrique des centres de données tutoie les 10 térawattheures (TWh) par an selon l’Agence internationale de l’énergie, l’équivalent d’une grande ville. Ce volume alourdit l’empreinte environnementale, notamment à travers les émissions de CO2 engendrées par la production d’électricité.

Face à cette réalité, l’Europe impose des garde-fous. La directive efficacité énergétique oblige les opérateurs à réduire leur consommation et à améliorer leurs performances. Les acteurs majeurs, comme Google, Microsoft ou Amazon, affichent des engagements pour une alimentation renouvelable, sans pour autant résoudre tous les défis liés à leur empreinte carbone.

La localisation des centres de données accentue ou atténue leur impact. En Scandinavie, le recours à un mix énergétique très bas carbone limite les dégâts, alors que le charbon et le gaz, encore largement utilisés en Chine ou aux États-Unis, alourdissent le poids carbone du moindre kilowattheure consommé.

Voici quelques chiffres pour situer le poids du secteur :

- En France, près de 10 TWh/an, soit environ 2 % de la consommation électrique nationale.

- Au sein de l’Union européenne, la part du numérique pourrait grimper jusqu’à 7 % de la demande d’électricité d’ici 2030.

La multiplication des data centers, la croissance du cloud, le développement de l’intelligence artificielle : tout cela tire la consommation vers le haut. Chaque recherche, chaque vidéo, chaque calcul cache une dépense énergétique bien réelle, et son impact sur le bilan carbone ne cesse de croître.

Vers des centres de données plus sobres : défis et pistes d’amélioration

Limiter la consommation énergétique des centres de données implique de repenser l’ensemble de leur fonctionnement. Les opérateurs cherchent à optimiser chaque watt, bousculés par de nouvelles exigences réglementaires, comme le décret tertiaire qui impose de réduire la consommation. L’amélioration passe d’abord par des équipements plus sobres et par des systèmes de refroidissement innovants. La climatisation traditionnelle cède la place au free cooling, à l’immersion des serveurs ou à la ventilation adiabatique.

La récupération de chaleur fatale émerge comme une solution concrète. Certains centres réinjectent la chaleur résiduelle dans les réseaux de chauffage urbain, transformant un sous-produit en ressource utile. À Paris, plusieurs data centers chauffent désormais piscines ou logements collectifs avec cette énergie récupérée.

L’adoption de sources d’énergie renouvelable progresse aussi. Google et Microsoft annoncent des centres alimentés à 100 % par des énergies vertes, même si l’équilibre du réseau reste complexe à maintenir. En France, la transition énergétique pousse les acteurs à signer des contrats pour de l’électricité verte, tout en suivant les normes ISO et les lignes directrices européennes.

Les pistes d’amélioration se multiplient, en voici quelques-unes :

- Recours à l’intelligence artificielle pour ajuster en temps réel la charge des serveurs et la température ambiante.

- Obtention de certifications environnementales pour garantir la performance énergétique des bâtiments.

L’exigence de sobriété numérique monte, portée par la loi et par les clients désireux de limiter leur propre empreinte carbone. La récupération de chaleur et l’intégration locale des data centers deviennent des leviers majeurs pour dessiner les contours d’un numérique moins vorace.

Les centres de données, ces coulisses invisibles du numérique, redessinent nos usages et nos villes. Derrière chaque clic, une autre bataille se joue : celle d’un équilibre fragile entre puissance, innovation et modération.