Écrire une application métier sans toucher une seule ligne de code : la promesse a de quoi faire rêver, et pourtant, dans les grandes entreprises, ces plateformes restent en retrait. Moins de 30 % d’entre elles s’y sont véritablement lancées. Et la réalité est têtue : rares sont les projets low code qui avancent sans l’œil aguerri d’un développeur, bien loin des slogans initiaux.

Entre la tentation d’accélérer la transformation numérique à moindre frais et la crainte de fragiliser la sécurité des systèmes d’information, les débats restent vifs. D’un côté, la promesse de livrer plus vite ; de l’autre, la nécessité de garder la main sur la technique. Les directions hésitent, oscillant entre innovation rapide et prudence stratégique.

Le low-code, une nouvelle façon de concevoir des applications

Le low code redéfinit la manière dont les entreprises abordent le développement logiciel. Désormais, des plateformes visuelles fournissent des modules prêts à assembler, rendant la création d’applications plus fluide et rapide. Pour la DSI, il s’agit d’avancer sans perdre le fil de la complexité technique.

Les analystes de Gartner l’affirment : d’ici à 2025, près de 70 % des nouvelles applications sortiront d’outils low-code ou no-code. Un basculement massif, qui ne laisse personne indifférent.

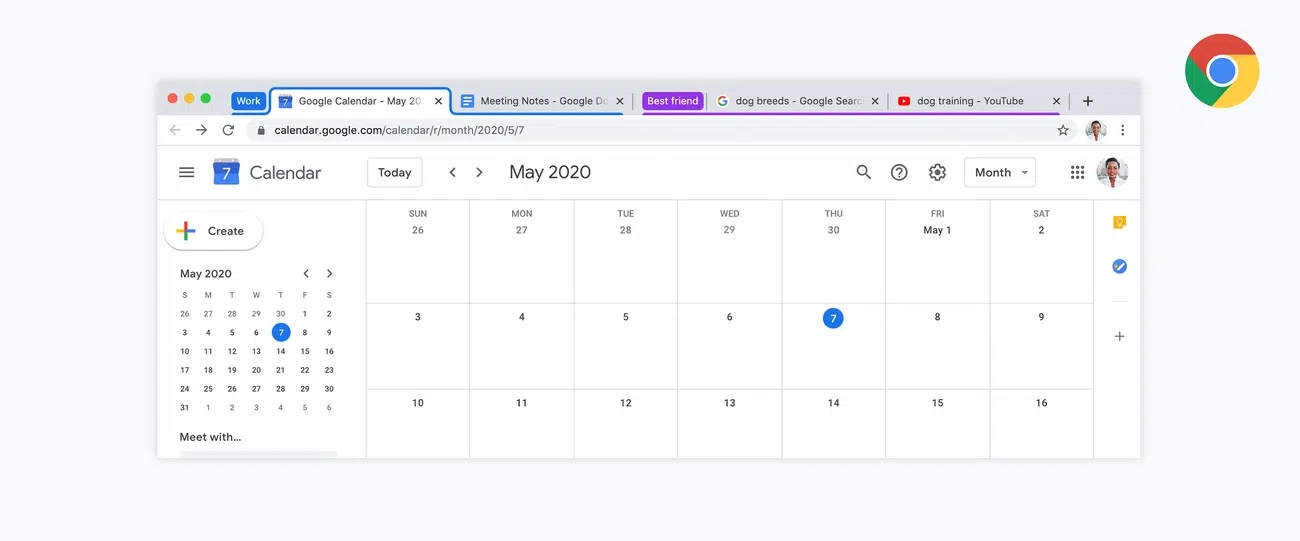

Des solutions comme OutSystems, Mendix, Microsoft Power Apps ou Appian misent tout sur l’interface graphique : ici, la souris remplace le clavier, le drag-and-drop prend le pas sur la ligne de code. Ce fonctionnement ouvre la voie aux citizen developers : des utilisateurs métiers qui bâtissent leurs propres applications, sous la vigilance de l’IT. Les plateformes low-code leur tendent des blocs fonctionnels connectés au cloud, prêts à s’imbriquer dans les systèmes existants.

L’argument de la rapidité fait mouche : quelques semaines suffisent là où, hier encore, il fallait patienter des mois. Dans un secteur où les développeurs se font rares et où la pression s’accroît, ce type d’outil répond à l’urgence. D’après Forrester, la croissance du marché du low-code dépasse les 50 % par an, pour atteindre 14 milliards de dollars dès 2021.

En pratique, voici ce que ces plateformes apportent :

- Réduction des coûts pour le développement et la maintenance des applications

- Automatisation des workflows métiers, de la gestion de tâches à la collecte de données

- Valorisation du patrimoine numérique : chaque nouvelle application s’intègre au socle existant

Grâce à leur compatibilité native avec le cloud, l’intégration de composants open source et leur promesse d’agilité, les plateformes low code s’imposent peu à peu comme des alliés de choix pour les organisations en quête de nouveauté et de rapidité.

Quels avantages concrets pour les entreprises et les équipes ?

Adopter le low code, c’est transformer en profondeur la façon de gérer les projets numériques. Les outils low code font gagner un temps précieux : des cycles de développement d’applications réduits à quelques semaines, une autonomie renforcée pour les équipes métiers, le tout sous l’œil attentif de la DSI. Les attentes du terrain sont intégrées plus vite, les ajustements deviennent possible en temps réel.

La collaboration change de visage. Professionnels du développement et profils non techniques, aussi appelés citizen developers, travaillent main dans la main sur des interfaces visuelles, le drag-and-drop servant de terrain d’entente. Fini les allers-retours interminables : chacun visualise le projet, comprend les enjeux, participe aux arbitrages.

À travers ces outils, plusieurs bénéfices se dessinent clairement :

- Réduction du shadow IT : la DSI garde le contrôle sur la création des applications métiers

- Automatisation des processus internes : CRM, gestion de projet, reporting ou collecte de données

- Valorisation du patrimoine numérique : chaque application vient enrichir l’écosystème de l’entreprise

Avec les solutions low code, l’innovation se fait plus accessible, l’agilité devient la norme. Les métiers testent, valident, réajustent sans attendre des arbitrages interminables. Les développeurs, de leur côté, peuvent se concentrer sur des tâches complexes à forte valeur ajoutée, laissant l’automatisation gérer le reste. Cette nouvelle dynamique accélère la transformation digitale et rapproche les projets des besoins réels des utilisateurs.

Les limites du low-code : ce qu’il faut savoir avant de se lancer

Derrière l’effet d’annonce, le low code réserve aussi quelques chausse-trappes. La personnalisation reste souvent limitée : pour des besoins complexes, ces plateformes imposent des cadres stricts qui freinent les marges de manœuvre. Les organisations en quête de sur-mesure se retrouvent vite bloquées, devant faire appel à des développeurs aguerris pour dépasser les modèles prédéfinis.

La dépendance à un fournisseur unique mérite un examen attentif. Miser sur une solution comme Microsoft Power Apps, OutSystems ou Mendix, c’est accepter d’embarquer avec un éditeur sur la durée : évolutions techniques, évolutions tarifaires, garanties de service… rien n’est jamais figé. Selon la taille des équipes, le nombre d’utilisateurs ou la quantité de données stockées, la facture peut grimper rapidement.

Autre sujet sensible : la sécurité et la gestion des données. Centraliser des processus critiques dans le cloud, chez un tiers, suppose de vérifier la conformité, le chiffrement, et l’intégration avec les systèmes existants. La DSI doit rester pilote, veiller à la solidité de l’architecture et anticiper les besoins d’intégration.

Enfin, la prise en main de ces outils exige une vraie montée en compétences. Il ne suffit pas de connaître le métier : il faut aussi assimiler les bases techniques pour éviter les impasses au moment d’intégrer ou de personnaliser une application. Pour les projets à haute valeur, mieux vaut opter pour une approche mixte, mariant composants personnalisés, open source et solutions low code, afin de garder la main sur le code source.

Low-code, no-code, développement traditionnel : quelles différences et pour qui ?

Le marché des plateformes low-code et no-code chamboule les habitudes du développement logiciel. Toutes accélèrent la création d’applications, mais ne s’adressent pas aux mêmes publics. Le no-code cible les utilisateurs métiers, les citizen developers. Ces plateformes fournissent une interface graphique : il suffit de glisser-déposer des modules pour réaliser des outils standards, mais les possibilités de personnalisation restent restreintes.

Le low-code va un cran plus loin. Il s’adresse à des équipes mixtes : développeurs, profils techniques intermédiaires et métiers. Ici, on peut ajouter des scripts ou du code personnalisé, tout en profitant de composants visuels et de connecteurs prêts à l’emploi. Les plateformes comme Microsoft Power Apps, OutSystems ou Mendix visent la rapidité, la flexibilité et la capacité à s’intégrer dans des SI complexes.

Le développement traditionnel reste quant à lui le choix des applications stratégiques. Il offre un contrôle total sur le code source, une personnalisation illimitée et la possibilité d’intégrer des API ou des modules open source sur mesure. C’est une voie plus exigeante, en temps et en ressources, mais adaptée aux besoins spécifiques.

Pour mieux distinguer ces approches, voici leur positionnement respectif :

- No-code : pensé pour les métiers, sans programmation, idéal pour créer rapidement des outils standards

- Low-code : destiné aux équipes mixtes, conjugue agilité et personnalisation, avec une intégration facilitée

- Développement traditionnel : adapté aux projets sur-mesure, contrôle total, investissement plus conséquent

La montée du low-code et du no-code prouve un changement d’époque : accélérer la transformation digitale sans délaisser la sécurité ni la gouvernance. Gartner le confirme, d’ici à 2025, 70 % des nouvelles applications seront issues de ces environnements. Le temps des choix mesurés, entre vitesse et maîtrise, ne fait que commencer.